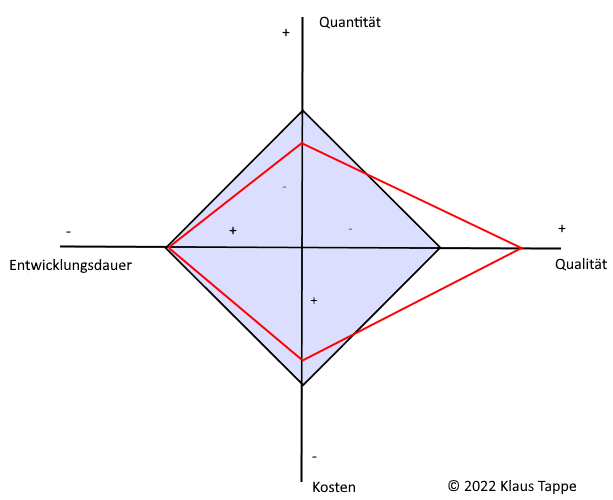

Kennst Du das Teufelsquadrat?

Erfunden wurde das Werkzeug von Harry Sneed, einem US-amerikanischen Dozenten für Software Engineering. Es wird eingesetzt im Projektmanagement und zeigt, dass die Veränderung eines Projektparameters Auswirkungen auf die anderen Parameter hat.

Das Teufelsquadrat unterscheidet die vier Projektgrößen Qualität, Quantität, Entwicklungsdauer und Kosten.

Verbindest Du nun die Punkte miteinander, so erhältst Du ein Viereck.

Die Fläche des Vierecks ist die nach Sneed benannte nicht veränderbare Projektproduktivität.

Wie wirken sich somit Wünsche des Kunden auf das Projekt aus?

Soll die Qualität eines zu entwickelnden Produkts erhöht und gleichzeitig die Entwicklungsdauer beibehalten werden, so hat das Auswirkungen auf die Quantität und / oder auf die Kosten des Produkts. Durch den Mehraufwand im Qualitätsmanagement können einige Produktfeatures (Quantität) nicht implementiert werden. Alternativ könnte das Produktteam verstärkt werden, hierdurch steigen die Kosten.

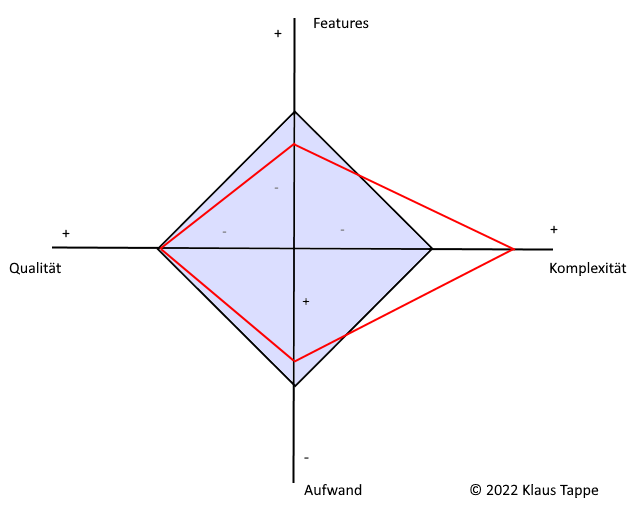

Soweit, so gut! Aber taugt das Teufelsquadrat nach Sneed auch für die heutige VUCA-Welt?

Ich meine: Ja. Hierzu habe ich jedoch das Teufelsquadrat nach Sneed ein wenig adaptiert.

Den Projektparameter Komplexität habe ich hinzugefügt.

Um das Koordinatensystem mit fünf Achsen nicht zu kompliziert zu gestalten, wurden zwei Projektgrößen zusammengefügt: Der Aufwand ist das Produkt aus Entwicklungsdauer und Kosten pro Zeiteinheit.

Den Projektparameter Quantität aus dem ursprünglichen Modell habe ich umbenannt zu Features; er könnte auch Stories, Epics oder Product-Backlog lauten.

Stellt sich beispielsweise heraus, dass die Umsetzung des Projekts doch komplexer ist als gedacht, hat das Auswirkungen auf die Anzahl der Features und / oder auf den Aufwand. Die Qualität des Produkts ist für mich nicht verhandelbar. Damit meine ich: Ein gewisser Qualitätsstandard sollte immer eingehalten werden, mehr ist jederzeit möglich.

Weniger Features können implementiert werden. Ist hier wenig Spielraum aufgrund von Must-Haves, so muss über eine Erhöhung des Aufwands nachgedacht werden.

Oder Du beschäftigst Dich mit dem Komplexitätsgrad des Projekts. Wie könnte dieser reduziert werden? Beispielsweise durch Architektur-Pattern, den Schnitt der Services oder auch durch die Organisation der Teams (Reduzierung der Abhängigkeiten zwischen den Teams).

Was hältst Du vom agilen Teufelsquadrat? Ist es hilfreich?